超音波は人間の耳には聞こえない高い周波数の音波で、一定方向に強く放射され直進性が高いという性質があります。これを利用して腹部に超音波を発信

し、そこから返ってくるエコー(反射波)を受信し、コンピュータ処理で画像化して診断するのが腹部超音波検査(腹部エコー)です。

組織の組成によってそれぞれ基本的なパターンがありますが、腫瘍、ポリープ、炎症、結石などは周囲の正常な組織と組成が異なるため、超音波画像では、正常な組織との境界にコントラストが生じます。そのコントラストから、異常が生じていることを見つけ出すのです。

超音波検査では、腫瘍などの有無だけでなく、その大きさや深達度(どのくらいの深さまで達しているか)も調べることができます。

この検査で調べられる臓器は多岐に及び、肝臓、胆嚢、腎臓、膵臓が対象となります。なかでも胆石、早期肝臓がんの発見に有用です。

C型肝炎ウイルスが原因となっている慢性肝炎は、肝硬変や肝臓がんに移行する確率が高いので、定期的な検査で早期の変化をとらえるために、この検査が頻用されています。

検査台に仰向けに寝て、両手を頭の方にあげて、手枕をした姿勢をとります。

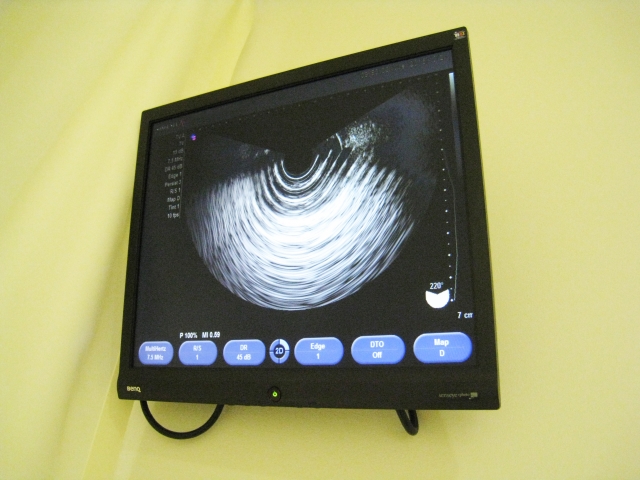

最初に、皮膚と音波を出す探触子(プローブ)との間に空気が入らないように、腹部にゼリーを塗ります。プローブを腹部に押し当て、肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓など腹部内臓器の断面層の画像をモニターテレビで観察します。検査部位により横向きや座った姿勢で検査を受けます。

検査時間は部位によって異なりますが、通常10~20分くらいです。

基本的に腹部内に空気が多く存在すると、画像がよく見えません。食事の後では消化管内に空気が発生しやすいため、絶食の状態で行ないます。